| HLK-Konzept für intelligente Gebäude

mit KNX/EIB (Quelle Busch&Jaeger) |

|

| Einzelraum-Temperaturregelung - der

intelligentere Weg Energie zu sparen

Vorteile mit KNX/EIB:

- ideal für Wohn- und Zweckgebäude

- preiswerte Kombination

- Einsparpotential durch Abfrage der Fensterkontakte

- geräuschlos mit Funktionsanzeige

Produktvorteile mit KNX/EIB:

- Ideale Anwendung in allen Bereichen, in denen keine Vor-Ort-Bedienmöglichkeit gefordert wird

- Verknüpft man die Heizungsregelung noch zusätzlich mit dem Präsenzmelder, sind weitere Einsparpotenziale realisierbar

Raumtemperaturregler sorgen dafür, dass einzelne Räume entsprechend den individuellen Bedürfnissen geheizt werden können. Mit dem Raumtemperaturregler Objektbereich wurde die HKL-Produktpalette um ein Gerät erweitert, das neue Anwendungsgebiete wie z. B. Schulen, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Altenund Pflegeheime eröffnet.

Heizungsanlagen müssen neben einer zentralen Vorlauftemperaturregelung Einrichtungen zur raumweisen Temperaturregelung besitzen.

Hier wird die Regelungsaufgabe „bedarfsgerechte Temperatur" für unser Wohlbefinden immer wichtiger.

Diese Voraussetzungen erfüllen Einzelraumtemperaturregler. Sie gewährleisten die jeweils gewünschte Temperatur bedarfsgerecht und individuell für jeden Raum.

Durch die Einzelraumtemperaturregelung werden der unterschiedliche Wärmebedarf eines Raumes erfasst und die gewünschte Temperatur (zeit- und/oder bedarfsabhängig) konstant gehalten.

Ziel ist es, die Einbindung der Heizungsanlagen in die Gebäudeautomation zu beschleunigen. Dadurch können weitere Energiesparpotenziale erschlossen und der Komfort deutlich erhöht werden. Schon bei 1 °C Absenkung der Raumtemperatur kann eine Energieersparnis von bis zu 6 % zusätzlich erreicht werden.

Die Vorteile der Einzelraumtemperaturregelung liegen auf der Hand:

- Zusätzliche Energieeinsparung

- Erhöhung des Komforts

- individuelle Kundenwünsche erfüllbar

- Produktivitätsverbesserung

- Motivationssteigerung

- längere Verweildauer in den Räumen

|

| Heizungs- und Klimasysteme

In den meisten Fällen sind die Heizungs- bzw. Klimasysteme bereits vorhanden, oder sie werden von einem Heizung-Klima-Lüftung-Planer (für Zweckgebäude) bzw. vom Endverbraucher (bei Wohnhäusern) vorgegeben.

Mit dem Einsatz des KNX/EIB (beide im Folgenden KNX/EIB-System genannt) sind Sie in der Lage, alle auf dem Markt vorhandenen handelsüblichen Heizungs- bzw. Klimasysteme zu regeln. |

| Heizungssysteme |

| Warmwasser-Konvektorheizung |

|

Warmwasser-Konvektorheizungen sind von allen Heizungssystemen am weitesten verbreitet. In einem zentralen Heizkessel wird das Wasser auf eine bestimmte Temperatur (Vorlauftemperatur zwischen 35 °C und 70 °C) erhitzt. Durch ein Rohrleitungssystem gelangt das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern, die die Wärme durch die Luftkonvektion an den Raum abgeben.

Die Warmwasser-Konvektorheizung ist ein eher flinkes Heizungssystem und wird in Wohn- sowie Zweckgebäuden eingesetzt. Warmwasser-Konvektorheizungen werden nach Systemen mit normaler Vorlauftemperatur (45–70 °C) und niedriger Vorlauftemperatur (30–45 °C) unterschieden.

Normale Vorlauftemperaturen werden dabei für kleine Heizkörper benötigt. In den letzten Jahren kommen vereinzelt auch großflächige Heizkörper zum Einsatz. Hier genügt es, wenn der Kessel die Heizkörper mit einer niedrigen Vorlauftemperatur versorgt.

| Fußbodenheizung/Wandheizung |

|

Ein im Fußboden verlegtes Rohrsystem wird von warmem Wasser durchflossen. Das Wasser wird, wie bei der Warmwasser-Konvektorheizung, in einem Kessel auf 30 °C– 45 °C erwärmt. Üblicherweise wird die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur angepasst.

Das heißt bei niedrigen Außentemperaturen wird eine höhere Vorlauftemperatur gewählt. Die Anpassung wird direkt vom Kessel vorgenommen, an dem ein Außenfühler angeschlossen ist. Einige Fußbodenheizungen dürfen über Nacht nicht beliebig abgesenkt werden.

Das heißt die Absenkung des Nachtbetriebes darf einen gewissen Wert (z. B. 4–6K) nicht überschreiten. Weitere Informationen darüber erhalten Sie von dem betreuenden Heizungsinstallateur. Wandheizungen verhalten sich prinzipiell wie Fußbodenheizungen und werden daher hier nicht separat behandelt.

| Warmwasser-Gebläseheizung |

|

Bei dieser Art von Warmwasser-Heizung wird mit dem warmen Wasser die durchflossene Heizspirale erhitzt. Die Ventilatoren blasen die Luft durch die Heizspirale in den Raum.

Anwendung: Industriehallen

| Elektro-Konvektorheizung |

|

Bei einer Elektro-Konvektorheizung wird eine Flüssigkeit (z. B. Öl) durch elektrische Heizstäbe erwärmt. Der Heizkörper gibt diese Wärme ähnlich der Warmwasser-Konvektorheizung durch Luftkonvektion an den Raum ab.

| Elektro-Gebläseheizung |

|

Durch elektrisch erhitzte Heizspiralen wird Luft, ähnlich wie bei einem Föhn, in den Raum geblasen. Dadurch wird der Raum erwärmt. Das System ist sehr flink, da hier keine zusätzlichen Wärmeträger (wie z. B. Wasser oder Öl) aufgeheizt werden müssen. |

| Klimasysteme |

| Kühldecke |

|

Die Kühldecke funktioniert prinzipiell wie eine Fußbodenheizung. Kaltes Wasser wird durch Kühlschläuche in der Decke geleitet und kühlt somit die Decke ab. Die kalte Luft an der Decke fällt langsam nach unten und kühlt den Raum gleichmäßig ab. Dieses System wird hauptsächlich in Zweckgebäuden eingesetzt.

| Gebläsekühlung |

|

Bei der Gebläsekühlung wird zentral angesaugte Luft abgekühlt (auf ca. 15–20 °C) und über ein Luftrohrsystem im Gebäude verteilt. In jedem Raum befindet sich eine Zu- und Abluftöffnung. Über einen Stellantrieb und eine Lüfterklappe wird die benötigte Menge der kühlen Luft geregelt.

| Elektro-Kühlaggregat |

|

Hierbei wird Luft über einen Kühlkompressor abgekühlt und mit Hilfe eines Ventilators im Raum verteilt. Diese Geräte werden auch als mobile Einheit angeboten, die flexibel an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden können. |

| Regelungstypen |

|

|

Ein Raumtemperaturregler misst die Isttemperatur (aktuelle Raumtemperatur) und vergleicht diese mit der vorgegebenen Solltemperatur.

Aus der Differenz von Ist-und Solltemperatur wird mit Hilfe des eingestellten Regelalgorithmus die Stellgröße berechnet (z. B. in Prozent oder Ein-/Ausschaltbefehlen).

Das Regelsystem einer Heizung besteht aus dem Raumtemperaturregler, dem Stellantrieb (ggf. Schaltaktor), dem Heizkörper sowie dem Raum, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Viele Einflussfaktoren wirken auf das Regelsystem, wie z. B.:

- Vorlauftemperatur

- Außentemperatur

- ggf. Sonneneinstrahlung

- Menschen

- elektrischer Verbraucher

Die Regelung erkennt Einflüsse anhand der Differenz zwischen Ist- und Solltemperatur, stellt die Stellgröße dementsprechend nach und kompensiert die Einflüsse.

Beispiel

Mehrere Menschen kommen gleichzeitig in einen Aufenthaltsraum. Die Raumtemperatur erhöht sich. Der Regler erkennt dies, da die Isttemperatur (Raumtemperatur) steigt. Eine Reduzierung der Stellgröße des Reglers ist die Folge. Die Heizleistung der Heizkörper wird somit reduziert. Die Raumtemperatur regelt sich wieder auf den vorgewählten Wert ein. |

| 2-Punkt-Regelung |

|

|

| Die Heizungs- bzw. Klimasysteme können durch unterschiedliche Reglertypen geregelt werden, die im folgenden Kapitel erläutert werden.

Die 2-Punkt-Regelung ist die einfachste Art der Regelung. Eine Stellgröße wird hier nicht berechnet. Der Regler schaltet ein, wenn die Raumtemperatur unter eine gewisse Temperatur gesunken ist, und aus, sobald ein bestimmter Wert überschritten wird. Bei Überschreiten der Hysterese schaltet die Heizung aus und bei Unterschreiten der Hysterese ein.

Beispiel

Sollwert 20 °C, Hysterese 1 K. Heizung schaltet bei 19 °C ein und bei 21 °C aus.

Dem Vorteil der sehr einfachen Regelung steht die ständig schwankende Raumtemperatur als Nachteil entgegen.

Zum Überschwingen der Temperatur kommt es deshalb, weil der Stellantrieb ca. 3 Minuten benötigt, bis er komplett geschlossen ist. Des Weiteren gibt der Heizkörper, auch nachdem kein Wasser mehr fließt, noch gespeicherte Wärme in den Raum ab.

Beim Einschalten der Heizung verhält sich das System ähnlich verzögert. Träge Heiz- bzw. Kühlsysteme können nicht über eine 2-Punkt-Regelung angesteuert werden, da es hier zu sehr starkem Überschwingen und damit zu einem erheblichen Komfortverlust kommt.

Bei der PWM- und der 2-Punkt-Regelung steuert der

Raumtemperaturregler einen Schaltaktor oder Thermoventilantriebsaktor an.

Der Aktorkanal öffnet oder schließt ein mechanisches Relais oder steuert

über Halbleiterrelais die Stromzufuhr zum Stellantrieb. Diese Kombination

ist oft preisgünstiger als die direkte EIB-Stellantrieb-Variante.

Befinden sich mehrere Heizkörper in einem Raum, ist diese

Kombination sogar um ein Vielfaches günstiger als die dirkte

EIB-Stellantrieb-Variante, da mehrere thermoelektrische Stellantriebe von

einem Aktorkanal angesteuert werden können. |

| Stetige PI-Regelung |

|

|

| Der Stetig-Regler gibt die Stellgröße durch einen 1-Byte-Wert (0...255) auf den Bus. Um die Buslast zu reduzieren, wird die Stellgröße nur gesendet, wenn sie sich um einen vorher festgelegten Prozentsatz geändert hat.

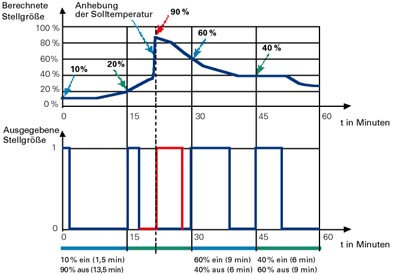

Das obere Diagramm zeigt eine berechnete Stellgröße (beispielhaft). Die Stellgröße wird nur gesendet, wenn Sie sich um 10

% (1, 2 oder 5 % sind auch parametrierbar) ändert. Das untere Diagramm zeigt, zu welchem Zeitpunkt die Stellgröße auf den Bus gesendet wird.

Die Raumtemperatur wird durch den Regelalgorithmus konstant gehalten. Die gesendete Stellgröße wirkt auf einen stetigen Stellantrieb, der auf einem Eckventil montiert ist. Dieser dosiert, gemäß der Stellgröße, die Wärmemenge durch den Heizkörper (0 bis 100 %). |

| Schaltende PI-Regelung

(Puls-Weiten-Modulation PWM) |

|

|

Bei der PWM-Regelung (Puls-Weiten-Modulation) werden die vom Regelalgorithmus berechneten Werte (0...100 %) in eine PWM umgewandelt.

Diese basiert immer auf einer konstanten Zykluszeit. Berechnet der Regler eine Stellgröße von 20 %, dann wird bei einer "Zykluszeit der schaltenden Stellgröße" von 15 Minuten eine logische "1" für 3 Minuten (20% von 15 Minuten) und anschließend eine "0" für 12 Minuten gesendet. Nach Ablauf der Zykluszeit wird die aktuelle Stellgröße des Reglers wieder in eine neue PWM umgewandelt. |

| Das obere Diagramm zeigt eine beispielhaft berechnete Stellgröße. Das untere Diagramm zeigt die in eine PWM umgewandelte Stellgröße. Diese Ein-/Aus-Telegramme werden auf den Bus gesendet und schalten einen Schaltaktor der auf einen thermoelektrischen Stellantrieb wirkt.

Die Raumtemperatur wird auch durch den Regelalgorithmus konstant gehalten. Gemittelt über die Zeit, ergibt sich das gleiche Verhalten des Regelsystems wie mit einem stetigen Regler.

Da Heizungssysteme relativ träge sind, reicht in fast allen Fällen eine

PWM-Regelung aus. Selbst eine Warmwasserheizung, die als relativ flinkes Heizungssystem gilt, hat Zeitkonstanten von mehr als 30 Minuten und kann somit ohne Komfortverlust über eine PWM-Regelung angesteuert werden.

Wenn man die Solltemperatur ändert, wird

die Stellgröße neu berechnet und im begonnenen Zyklus entsprechend der

neuen Stellgröße fortgefahren. |

| 2-stufiges-Heizen |

|

|

| Thermisches Verhalten, sobald Grund- und Zusatzstufe gleichzeitig eingeschaltet werden, z. B. wenn morgens die Heizung aktiviert wird.

Das 2-stufige Heizen kommt sehr häufig in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zum Einsatz. Die Fußbodenheizung ist ein sehr träges System. Das Aufheizen eines Raumes dauert dementsprechend lang (bis zu mehreren Stunden). Um die Aufheizphase zu verkürzen, wird zusätzlich ein flinkes Heizungssystem (z. B. Warmwasser-Konvektorheizung) eingesetzt.

Sobald man die Solltemperatur wesentlich erhöht, wird die Zusatzstufe (flinkes Heizungssystem) zusammen mit der Grundstufe(z. B. Fußboden-heizung) eingeschaltet. Der Raum wird dann hauptsächlich über die Zusatzstufe aufgeheizt, da diese flinker ist und somit schneller Heizleistung zur Verfügung stellt. Ist der Raum bis zu einer gewissen Temperatur (z. B. Solltemperatur –1K, parametrierbar) aufgeheizt, wird die Zusatzstufe abgeschaltet. In der Zwischenzeit kann die Grundstufe die benötigte Wärmeleistung dem Raum zuführen und übernimmt dann allein die Regelung. |

| Bedarfsregelung der

Vorlauftemperatur |

|

|

| Einige Kesselsteuerungen von Heizungen im Wohnbereich werden bereits mit einer Vorlauftemperatur– Steuerung ausgestattet. Hier wird die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur angepasst. Damit werden unnötige Wärmeverluste des Kessels und des Rohrsystems bei relativ hohen Außentemperaturen (>8°C) vermieden. Bei diesen Außentemperaturen ist es nicht notwendig, dass der Kessel der Heizung mit hohen Vorlauftemperaturen arbeitet.

Eine beispielhafte Anpassung zeigt das Diagramm oben. Diese Anpassung spart bereits Energiekosten ein. Sie hat jedoch noch den Nachteil, dass sie die wirklichen Wärmebedarfe nicht berücksichtigt. Denn in der Nacht wird die Temperatur in den Räumen stark abgesenkt, so dass eine hohe Vorlauftemperatur nicht mehr notwendig ist.

Diesen Umstand berücksichtigen schon seit langem moderne Kesselsteuerungen (DDC’s) für große Zweckgebäude.

Auch für den Wohnbereich werden seit einiger Zeit entsprechende Kesselsteuerungen mit EIB-Anbindungen von den namhaften Kesselherstellern (z. B. Viessmann, Buderus und Junkers) angeboten. Prinzipiell sind diese Steuerungen wie folgt aufgebaut. Aus den Stellgrößen der verschiedenen Räume (bis ca. 30) wird die optimale Vorlauftemperatur des Heizungssystems berechnet und kontinuierlich an die aktuellen Wärmebedarfe angepasst.

Zusätzlich wird die Umwälzpumpe nur eingeschaltet, wenn Wärmebedarf vorliegt.

Dieses System bietet in Verbindung mit der Einzelraumregelung die maximale Energieeinsparung von Heizungssystemen im Wohnbereich. |

| Beispiele |

| Einzelraumregelsysteme entsprechen dem Anspruch auf ein Optimum an Komfort bei einem Minimum von Energieeinsatz. Folgende Beispiele sollen die möglichen Komfortstufen erläutern.

Wohnhaus

Wir sind bereit, für unser Wohlbefinden eine Menge zu tun. Gleichzeitig wollen wir natürlich unser Geld nicht verheizen. Eine Heizungsanlage mit Einzelraumtemperaturregelung ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Anders ist es, wenn neben dem Einzelraumregelsystem noch Fensterkontakte installiert werden. Diese sorgen dafür, dass die Heizung beim Öffnen eines Fensters automatisch in den Frostschutzbetrieb wechselt. Egal wie lange der Lüftungsvorgang (Fenster) dauert, heizt die Heizungsanlage nur mit der für den Frostschutz (z. B. 7 °C) benötigten Intensität.

Der Komfort wird durch den Einsatz einer zusätzlichen Zeitschaltuhr nochmals erhöht. Einmal programmiert, wird jeder Raum zu den angegebenen Zeiten nach unseren Wünschen automatisch temperiert. So können sogar die Einstellungen für einen Urlaub und andere Abwesenheitszeiten berücksichtigt werden.

Büro- und Verwaltungsgebäude, Arztpraxen, Kaufhäusern, Sportstätten und sonstige Zweckgebäude

In Zweckgebäuden wie z. B. Büro- und Verwaltungsgebäuden, Arztpraxen, Kaufhäusern und Sportstätten bringt eine Heizung mit Einzelraumtemperatursystem eine deutliche Menge an Einsparungen und Komfort. Zusätzlich erhöht die richtige Raumtemperatur die Produktivität der Mitarbeiter.

Auch hier ist der Einsatz eines Systems mit Fensterkontakten für die Minimierung des Energieverbrauchs von Vorteil. Da die Personen, die sich in den Räumlichkeiten aufhalten, meist nicht für die Kosten verantwortlich sind, wird es häufig mit dem offenen Fenster nicht so genau genommen.

Der zusätzliche Einsatz einer Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass nur zu den voreingestellten Zeiten voll geheizt wird. D.h., nachts, am Wochenende oder je nach Bedarfsprofil wird keine unnötige Energie verbraucht. Ein weiterer Schritt zu mehr Komfort würde in Zweckgebäuden der zusätzliche Einsatz eines Präsenzmelders bringen.

Dieses System würde neben den genannten Vorteilen auch noch alle nicht vorhersehbaren Leerstände von Räumlichkeiten berücksichtigen. Das bedeutet, dass in Krankheitsfällen, ausfallenden Sportveranstaltungen oder ähnlichen Situationen die Heizung nicht auf die volle Raumtemperatur aufheizt. Dadurch wird eine weitere Energieeinsparung erreicht. |

| Ausstattung |

|

|

|

Im Folgenden sollen an einigen Beispielen die Ausstattungsstufen (Komfortstufen) von Büro- bzw. Wohnräumen beschrieben werden.

1. Grundausstattung

Die Grundausstattung (pro Raum) besteht aus einem Raumtemperaturregler und einem Schaltaktor, der einen thermo-elektrischen Stellantrieb ansteuert. Über die Vor-Ort-Bedienung kann manuell zwischen den Betriebsarten Standby und Komfort umgeschaltet werden. Zusätzlich kann die Komforttemperatur über die Vor-Ort-Bedienung geändert werden.

2. Erweiterte Ausstattung

Zusätzlich zur Grundausstattung wird ein Fensterkontakt über einen Binäreingang an den Raumtemperaturregler angeschlossen. Sobald ein Fenster im Raum geöffnet wird, geht der Raumtemperaturregler in den Frostschutzbetrieb. Weiterhin kann eine zentrale Schaltuhr alle Raumtemperaturregler in eine bestimmte Betriebsart schalten. Zum Beispiel abends in den Nachtbetrieb, morgens bzw. nachmittags in Komfort und tagsüber in

Standby.

1) Einige Hersteller bieten bereits Heizungsaktoren mit

integrierten Binäreingängen für die Anbindung von Fensterkontakten an. |

| Tipps und Tricks |

| Nützliche Tipps für die Parametrierung und Inbetriebnahme sind im Folgenden kurz zusammengefasst.

Sperren der Vor-Ort-Bedienung des Reglers

Bei Zweckgebäuden (Schulen, Kaufhäusern, staatlichen Einrichtungen usw.) ist zu empfehlen, "Reaktion auf Tastendruck" in der "Mappe Funktionalität" auf "Taster wirkungslos" einzustellen, um Unbefugten den Zugriff zu verhindern. Tragen Sie eine "0" bei "Skalierung des Sollwertverschiebeknopf" in der Mappe "Sollwerte" ein, so sperren Sie die Funktion des Drehknopfes am Raumtemperaturregler.

Oder stellen Sie in der Mappe "Allgemein" den Parameter "manuelle Bedienung des Reglers" auf "gesperrt" ein, so sperren Sie die Vor-Ort-Bedienung des Reglers.

Sollwertänderungen des Reglers

Sollwertänderungen können vor Ort mit dem Drehknopf des Reglers im Bereich ±0...10K nur in den Betriebsarten Komfort und Standby vorgenommen werden.

"Putzfrauen-Fehler"

Ein Fehler, der auftreten könnte:

Vor einem Urlaub wird manuell oder mit einer Schaltuhr in Frostschutz geschaltet (Frostschutz-Objekt = 1). Während des Urlaubs kommt die Putzfrau und lüftet die Zimmer (Fenster auf). Die Reedkontakte wirken auch auf das Frostschutz-Objekt (noch mal auf "1"). Nach dem Lüften werden die Fenster wieder geschlossen (Frostschutz-Objekt auf "0"). Der Regler schaltet in Standby oder Komfort, je nach Zustand des Komfort- Objektes, und die Heizung heizt das Haus auf.

Abhilfe

Während des Urlaubs mittels einer Schaltuhr zyklisch auf das Frostschutz-Objekt senden

oder

Fensterkontakt und Schaltuhr mit einem ODER - Glied verknüpfen und auf das Frostschutz-Objekt führen.

Umschaltung Komfort / Nacht

Um von der Betriebsart Komfort in die Betriebsart Nacht umzuschalten muss

bei einigen Reglern das Komfort-Objekt auf „0„ und zusätzlich das Nacht-Objekt auf „1„ gesetzt werden. Die Reihenfolge ist hierbei egal. Diese Umschaltung kann wie folgt vorgenommen werden.

Zeitschaltuhr: Szenenapplikation

Tastsensor: mit der Applikation „Flexible Zuordnung" jeweils beim Drücken und Loslassen ein Telegramm senden

Logikbaustein: Da die Werte immer gegensätzlich sind– bei Nachtbetrieb ist das Nacht-Objekt „1„ und das Komfort-Objekt „0„ und umgekehrt– kann auch ein Negierungs-Gatter genutzt werden

Umschaltung Komfort /Standby/Nacht in großen Zweckgebäuden

Bei einer Umschaltung der Betriebsart werden die Stellgröße sowie die aktuelle Solltemperatur (falls parametriert) des Raumtemperaturreglers gesendet. Werden diese Gruppenadressen zentral benötigt (z. B. Visualisierung, Gateway zur Leitebene), dann kann es in großen

Zweckgebäuden zu einer sehr hohen Telegrammlast kommen. Eine zentrale Umschaltung ist daher zeitlich zu „entzerren", d. h., jeweils nur 10 Raumtemperaturregler gemeinsam umschalten.

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme des Raumtemperaturreglers ziehen Sie den Stellantrieb vom Eckventil ab. Das Eckventil ist somit geöffnet. Der Raum müsste sich nun nach einer gewissen Zeit (1 Stunde bis 3 Stunden, je nach Heizungstyp) auf eine Temperatur aufheizen, die deutlich höher ist als 20 °C. Ist das nicht der Fall, ist die Heizungsinstallation fehlerhaft. |

| Fehleranalyse |

| Sollte die Heizung nach der Inbetriebnahme nicht wie gewünscht funktionieren, dann kann nach den folgenden Schritten verfahren werden, um den Fehler zu lokalisieren.

Sollte ein Raum kalt bleiben, dann verfahren Sie wie folgt

1. Überprüfen Sie, ob

- der Stellantrieb richtig montiert ist

- der elektrische Anschluss korrekt durchgeführt wurde

- die Parametrierung stimmt

- der Raumtemperaturregler sich im Komfort-Betrieb befindet

2. Starten Sie eine Telegrammaufzeichnung und erhöhen Sie die Solltemperatur, so dass sie ca. 4K höher als die aktuelle Raumtemperatur (Ist-Temperatur) ist.

3. Der Raumtemperaturregler muss nun eine "1" (bei 2-Punkt- und PWM-Regelung) oder eine Stellgröße >50 % bei stetiger Regelung senden.

4. Überprüfen Sie, ob der Schaltaktor geschaltet hat (Spannung messen) und der thermoelektrische Stellantrieb auffährt.

5. Sollte der Stellantrieb offen sein und der Raum trotzdem nicht warm werden, liegt es an der Heizungsinstallation.

Bei einem zu warmen Raum ist Folgendes zu beachten

1. Überprüfen Sie, ob

- der Stellantrieb richtig montiert ist (dies ist hier die häufigste Ursache)

- der elektrische Anschluss korrekt durchgeführt wurde

- die Parametrierung stimmt

- die Raumtemperatur (Ist-Temperatur) mit der aktuellen Solltemperatur übereinstimmt

2. Sollte die Raumtemperatur wesentlich größer (>3K) sein als der aktuelle Sollwert, ist zu überprüfen, ob der Schaltaktor ausgeschaltet ist (Spannung messen, Telegrammaufzeichnung).

3. Sollte der Stellantrieb geschlossen und der Heizkörper kalt sein, dann könnten sich noch andere Wärmequellen im Raum befinden.

Achten Sie bei der Installation des Raumtemparaturreglers auf

- Sonneneinstrahlung an der Position, wo der Regler montiert wird

- Wärmequellen unter dem Regler (z.B. Dimmer unterhalb)

- Dichtigkeit der Einbaudose (Schutz vor Zugluft) |

| Montagetipps für

Raumtemperaturregler |

|

Temperaturmessung mit Designelementen

1. Allgemeines

In der modernen Architektur wachsen zunehmend die

Ansprüche, alle Komponenten im Raum abgestimmt auf die architektonischen

Belange zu erhalten. Daher werden unter anderem zunehmend die Sensoren zur

Messung der Raumtemperatur in die Design-Oberflächen der Bediengeräte

integriert.

2. Einfluss der Einbaubedingungen

Im Vergleich zu einem Sensor, der frei im Raum

angeordnet werden kann, entstehen dabei jedoch Einflüsse aufgrund der

Bauform der Bediengeräte und der Montagebedingungen, die bei der Planung

der Regelung berücksichtigt werden müssen.

Die Bediengeräte sind meist so aufgebaut, dass der

Messfühler selbst sehr nahe an der Oberfläche des Bediengerätes

angeordnet wird. Die Auswerteelektronik sowie die Anschaltung an einen

Feldbus (LON, EIB) wird dabei meist in Installationsdosen platziert.

Es ergeben sich dabei Bauart-bedingt nennenswerte

Störeinflüsse, die die Messung verfälschen können. Hierbei sind

folgende wesentlichen Störgrößen zu beachten:

- Verlustleistung der Elektronik,

- Trägheit bedingt durch die verfügbare Luftzirkulation,

- Beeinflussung durch eine von der Raumtemperatur abweichende

Temperatur benachbarter Räume,

- Beeinflussung durch Zugluft (Fenster, Türen)

- unterschiedliche Temperaturen aufgrund einer ungleichmäßigen

Temperaturverteilung im Raum,

- unterschiedliche Temperaturen aufgrund der im Projekt gewünschten

Montagehöhe bzw. Montageort des Bediengerätes.

2.1. Montageart

Besonders der Ableitung der Verlustleistung und der

Temperaturstrahlung gilt hierbei ein besonderes Augenmerk. Entscheidend

hierfür ist die Thermo-Dynamik der Wand, die wesentlich von dem

Wandaufbau abhängig ist (Ziegel, Kalk-Sandstein, Beton, Stellwand,

Hohlwand). Massive Wände (z.B. aus Beton) nehmen dabei besonders langsam

eine Temperaturveränderung innerhalb eines Raumes wahr. Da jedoch

unmittelbar oberhalb einer solchen Wandfläche die Temperatur gemessen

wird, beeinflusst die Temperaturstrahlung dort auch wesentlich die

Messung.

Die Bediengeräte werden in der Praxis folgendermaßen

angeordnet:

- Montageart 1: In einer Standard-Unterputz-Installationsdose in

Beton/im Mauerwerk

- Montageart 2: In einer Standard-Hohlraum-Installationsdose

(Leichtbauwände)

- Montageart 3: Aufputzmontage (auf Wänden)

- Montageart 4: Montage in Spezialprofilen (Alu-Profile,

Edelstahlsäulen, etc.)

2.2. Trägheit in Abhängigkeit der Luftzirkulation

Die moderne Architektur verlangt nach immer flacheren

Bediengeräten. Diesem Anspruch werden die Hersteller dieser Komponenten

auch gerecht. Dabei ergibt sich für die Temperaturmessung jedoch der

Nachteil, dass die für eine Luftzirkulation notwendigen Öffnungen im

Gerät dann auch immer kleiner werden. Zudem zwingen EMV-Vorschriften die

Hersteller, den Sensor entsprechend gekapselt anzuordnen, so dass das

Bediengerät nicht durch statische Entladung beschädigt werden kann.

Beide Maßnahmen haben zur Folge, dass eine

Temperaturänderung im Raum erst verzögert von dem Sensor im Bediengerät

wahrgenommen werden.

2.3. Strahlungseinfluss (Wärme, Kälte)

Wände in Massiv-Bauweise (Ziegel, Kalk-Sandstein,

Beton) nehmen Temperaturänderungen wesentlich langsamer wahr, als Wände

in Leichtbauweise (Stellwand, Hohlraumwand). Daher macht sich bei solch

massiven Wänden der Einfluss durch Temperaturstrahlung (Wärme, Kälte)

als Störgröße bei der Temperaturmessung bemerkbar. Ein Ausgleich auf

die in der Luft am Arbeitsplatz wirksame Temperatur erfolgt daher erst

zeitlich verzögert. Insbesondere das Absenken der Raumtemperatur (z. B.

von 22 °C auf

18°C führt dazu, dass der Strahlungseinfluss aufgrund

der in der Wand gespeicherten Energie die Messung derart verfälscht, dass

sich der Raum unter die gewünschte Temperatur (18 °C) abkühlt. Im

umgekehrten

Fall (Erhöhen von 18 °C auf 22 °C) kann ein leichtes

Überheizen die Folge sein, da sich die Wand nicht in gleichem Maße

erwärmt, wie der Raum.

Andererseits kann durch Zugluft in Hohlwänden ebenso

eine Verfälschung der Temperaturmessung erfolgen. Dem kann durch

Verwendung von winddichten Hohlwanddosen entgegen gewirkt werden, ohne

jedoch den Einfluss ganz ausschalten zu können.

Abhängig von dem K-Wert von Wänden können sich

dauerhaft auch die abweichenden Temperaturen benachbarter Räume als

Störgröße auf die Temperaturmessung bemerkbar machen. Zudem können

Zugerluft im Bereich von Fenstern und Türen negativ Einfluss nehmen.

Ebenso führt eine längere Bedienung am Gerät zu

einer kurzzeitigen Verfälschung des Messergebnisses (z. B. Dimmen,

Sollwertveränderung) durch den Temperatureinfluss der Finger.

Der Strahlungseinfluss durch die Verlustleistung der

Elektronik im Bediengerät kann auch die Temperaturmessung verfälschen.

Hier haben massive Wände einen Vorteil gegenüber Hohlwänden, da die

Luft bzw. die Isolierstoffe in Hohlwänden die Verlustleistung schlechter

abführen lassen, als massive Wände. Der Einfluss durch die

Verlustleistung geht dann als Konstante in die Messung ein, wenn diese

Verlustleistung nicht abhängig von der Versorgungsspannung ist.

2.4. Einbauhöhe/Einbauort

Sind Temperatursensoren in Bediengeräten angeordnet,

so richtet sich die Montagehöhe der Bediengeräte und damit die Messhöhe

im wesentlichen nach der Bedienhöhe der Bedienelemente (Tasten, Stellrad,

etc.). Somit kann man in der Regel von einer Bedienhöhe von ca. 1,05 m

bzw. 1,50 m ausgehen.

Ebenso werden die Bediengeräte in den meisten Fällen

in der Nähe der Eingangstür eines Raumes angeordnet.

Beide Aspekte haben zur Folge, dass dort nicht die

Temperatur gemessen wird, die der Nutzer des Raumes empfindet, da die

Arbeitsplätze zwecks Nutzung von Tageslicht immer in der Nähe der

Fenster angeordnet sind.

3. Messgenauigkeit

Mit der Messgenauigkeit kann ein Hersteller daher

lediglich die Genauigkeit des Messsystems ohne Berücksichtigung der

angegebenen Störgrößen angeben.

Strahlungseinflüsse äußern sich dabei in der Regel

als Zeitkonstante. Somit gibt die Messgenauigkeit die Genauigkeit der

Messung an, wenn nach einem Temperatursprung nach einer ausreichenden Zeit

ein Temperaturausgleich im Raum und im Gerät erfolgt ist. Die

Messgenauigkeit wird in der Praxis auch nur für den für die Raumnutzung

relevanten Temperaturbereich angegeben (in der Regel von 18...26 °C).

(Quelle

Elka) |

Quelle:

Busch&Jaeger / Überarbeitung PeterPan

www.eib-home.de

|